在暴风骤雨中从古代走到现代 - 到底什么是同仁堂百年传承的核心

在上一篇文章(请点击文字查看上一篇文章)中,我们讲到了同仁堂从建立到走向初期辉煌的这段历史,在这段242年的漫长历史当中,乐氏先祖所构建的愿景和战略对同仁堂的长期发展所起到了关键的作用,而起作用的原因,却有一个一直被人们忽略的事实,那就实际上直到乐家十世乐平泉这一代,乐家一直都是一脉单传的家族企业,所以子承父业的传承方式是同仁堂在这段时间中能够坚持愿景和战略的重要原因。

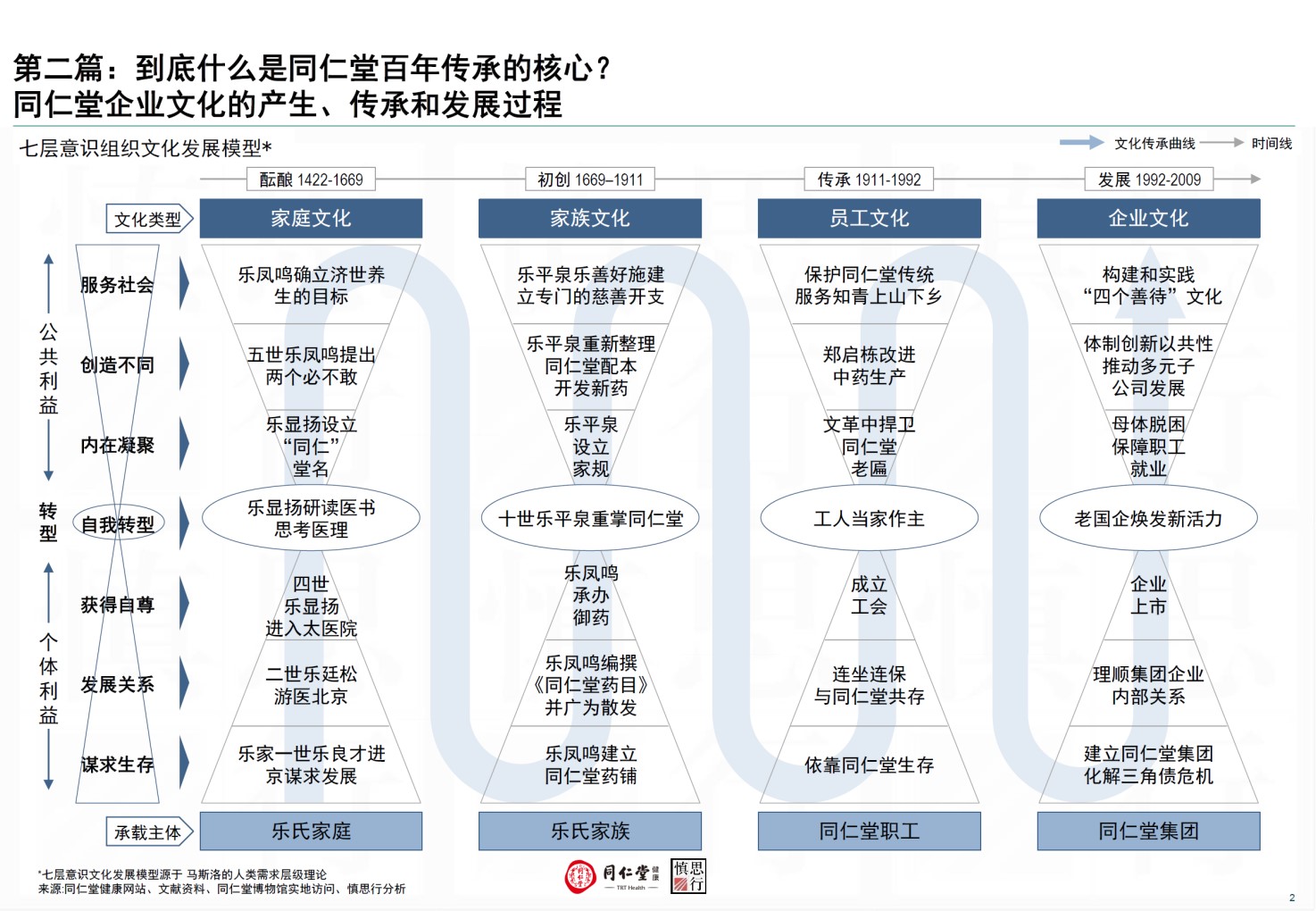

但是在这之后,同仁堂的情况却发生了很大的变化,首先是乐家子嗣增多使得同仁堂在管理权上出现分歧,而后又历经不同时代磨难,直至最终转为国有,乐家不再参与同仁堂的管理,可以看到乐氏家族对同仁堂的控制力实际上越来越弱。因此面对时代的变迁,家族传承已经难以保证同仁堂的发展,但是在之后的百多年,同仁堂却仍然能够顽强的生存,那么它所依靠的到底是什么呢?这就是我们常说的企业文化。

可能很多人认为企业文化很虚无,没有实际意义。但事实并非如此,宏观上企业文化指的是那些帮助企业形成独特的社会和心理环境的价值观和行为准则,而具到每个企业成员,它还是一组在企业中共享的假设,使得成员们能够形成特有的感知、思考和感觉模式,从而能够在特定情况下做出符合企业特征的行为。因此,企业文化源于企业愿景,连接着管理层的思想和普通成员的行为,并影响着每个企业成员与各类利益相关者间互动的方式,最终使得企业在市场中成为一个独特的存在。最终企业文化随着企业的成长被长久传承和发扬光大,成为推动企业的发展的长期动力。

那么支持同仁堂绵延百年不断发展的企业文化又是什么呢?在我们看来,同仁堂的企业文化无外乎仁德、诚信和品质这六个字。虽然简单,但是它却包含了乐家祖先为追求大同世界而建立的愿景和为追求质量而建立的“遵《肘后》,辨地产,炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的原则,以及其后难以计数的乐家后代和同仁堂管理者与成员为实践这一愿景和原则所付出的不懈努力。今天看来,以仁德、诚信和品质为核心的企业文化已经超越了乐氏家族传承给同仁堂打下的基础,而成为了其最终能够跨越百年历史、历经时代变迁和所有权更替而仍坚强存在的关键。

回到在当今时代,无数中国企业的终极目标都是成为有影响力的百年企业,并为此而投入了巨大的努力,但是他们似乎并没有找到能够真正使得企业传承百年的关键。他们的目标往往瞄准的是某些国外企业,却忽略了同仁堂这个早已存在的中国优秀样本。而对于同仁堂而言,如果企业文化是传承百年的核心的话,那么对于所有致力于打造百年企业的企业家们而言,以下三个问题就变得至关重要了:

真正意义上能够被理解和传承的企业文化,应该产于企业创始人/管理者对企业愿景的不断总结、思考和挖掘过程之中,并随着其对企业战略的推进而不断融入整个企业,成为每个企业成员都会去自觉遵守的价值观和行为准则。回到同仁堂的例子。从源头来看,同仁堂企业文化中的仁德,来自于乐氏先祖确定的“同仁”愿景,而“同仁”愿景的实现则来自于“遵《肘后》,辨地产,炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”对药材品质的坚持,而为了坚持品质进而对细节的严格管理则最终形成了同仁堂注重诚信的作风。因此虽然同仁堂的企业文化只有这简单的六个字,但是这六个字却有着丰富的内涵和严格的关联性,所以企业文化的产生并非无源之水,而是深刻蕴含于企业创始人的愿景和战略之中。

不过有着隽永内涵的企业文化,其物理载体依然是至关重要的。同仁堂成立之初,乐家便邀请当时康熙御用的著名宫廷书法家孙岳颂题写匾额,以求同仁堂能够不断发展源远流长。而这块有着261年历史的老匾就成为同仁堂仁德文化最重要的载体。除此之外,乐家为推广同仁堂的药品,还在其编写的《同仁堂虔修诸门应症丸散膏丹总目》即《同仁堂药目》中写入两个“必不敢”并广为散发,这也成为了同仁堂品质文化为世人所知的关键。而时至今日,仍在同仁堂药房销售汤剂饮片的药柜上挂着的“修合无人见,存心有天知”匾额,更是时刻提醒着同仁堂的每一个人,诚信的重要性。所以,可以说同仁堂企业文化不仅有着清晰的内涵,同时还将其仁德、品质和诚信的文化附着于能够长期传承的物理载体,并进一步将其融入到了从生产到销售的每一个环节,这样才使得同仁堂的企业文化真正得以深入人心,能够被长久传承。

慎思行评论:

而对于现代企业而言,一个很常见的例子是,某企业的管理者发现企业缺乏凝聚力,因此聘请了专门的咨询公司来设计企业文化,由于目标只是针对企业的员工,因此企业管理者并未深入参与其中。而咨询公司倒也尽职尽责,设计了各种朗朗上口,又符合时代特点的口号和美轮美奂的视觉识别系统,企业负责人看了觉得十分满意,然后让咨询公司就对全体员工进行各种形式的培训、教育甚至考试,从此这个企业似乎就有自己的企业文化。然而实际情况怎么样呢?相信结果大家都会猜的到,这样的企业文化既不会有人理解,也不会有人在乎,更不会有人铭记在心。原因非常简单,因为这样的企业文化缺乏企业管理者作为文化的创设者的深度介入,也缺乏益于传播的物理载体,更没有真正融入到企业的各个运作环节当中。

而从同仁堂的例子来看,企业文化绝非不切实际的口号,而是将企业创始人的精神追求融入到企业成员日常行为的这一漫长过程中,所形成的价值观和行为准则的总和。因此真正能够被深刻理解和长久传承的企业文化,起点一定来自于创始人自身的愿景,而这一愿景的高度和深刻程度决定了其企业文化在企业内部和在市场层面被认可的范围,而终点则体现在企业管理的各个细枝末节之中,而这些细枝末节的完善程度和合理性,所推动的企业成员行为的改变和内心价值的认同,则决定了企业文化被传承的时间。所以发自内心和细节落实才是产生一个有生命力的企业文化的关键。

在企业文化形成之后,文化的长期传承则成为了另一个关键的问题,企业文化的传承会受到企业所有者变迁和企业成员自我意识发展的双重影响。同样回到同仁堂,在乐平泉及其之前的一脉单传时代,同仁堂文化的传承,主要依赖在乐氏家族中长辈的教育和每天的耳濡目染来形成,比如东家(乐氏家族的铺东)每天上会(即到同仁堂的各个部门进行现场检查、督导和解决问题)现场解决药品品质和销售的问题,而乐家女眷则由于家店合一,主要参与包金裹药的工作。所以乐氏家族对仁德、诚信和品质的信仰可以说是融入了他们每一天的生活之中。而对于同仁堂的员工,乐氏则采取了家族连坐连保制度,也就是鼓励员工将自身技能“下传子”,而且乐家也愿意持续雇佣员工的子孙,并最终形成了许多家族式的专业人才,他们往往承袭同仁堂的一个部门,做出了自己的成就和名声,如周家账房、配料郭、查柜刘等等都是代代相传。这两方面的相互影响最终成为了同仁堂企业文化早期传承不可撼动的基础。

1911年辛亥革命爆发后,同仁堂企业文化的传承却面临巨大变数,在上代乐家管理者去世之后,由于下一代子嗣众多,所以关于同仁堂管理权的冲突日益严重。乐家最初采取的是四大房(就是由乐平泉的四个儿子各自组成的家族)轮流做铺东的方式进行管理,这一模式不仅使得各房开始借自身铺东身份谋取私利,严重损害了同仁堂的诚信文化,同时他们也为了自身发展以同仁堂为基础,开始开设自己的药店,这更是稀释了原本凝聚力非常强大的同仁堂企业文化。好在乐平泉在世之时曾制定严格的家规,一方面规定乐氏家族只能从事药行不能涉及他业,另一方面规定任何人不得以同仁堂的名义设立分号,以防外人仿冒。所以乐家虽有纷争但是他们和同仁堂员工坚持品质的文化依然没有改变,所以在四房共管和新店频出的时代,家规为保障同仁堂企业文化的延续起到了关键的作用。

然而在旧时代的中国,乱世变局对同仁堂的冲击从未停歇,在八国联军入侵北京时,乐氏家族就不得不去山西避险,而同仁堂员工对企业文化的深刻认同作为企业文化的关键组成部分的作用开始日益凸显。在这一时代同仁堂曾经着过一场大火,在当时,熊熊的大火几乎已经要烧毁同仁堂的整个前厅,而悬挂于此的同仁堂的百年镇店老匾正危在旦夕,在这种危急情况之下,同仁堂的老员工硬是不顾自身安危,在浓烈的烟雾和火焰中把那块老匾抢了出来。使得记载着同仁堂的历史,传承着同仁堂企业文化的关键载体,最终终于得以保全。而在之后的很多年里,虽然乐家四大房对同仁堂铺东的纷争此起彼伏,同仁堂也在日伪时期屡遭进犯,但由乐氏家族和同仁堂员工共同构建的习惯和氛围,逐渐成为同仁堂企业文化的传承中的不可或缺的部分。

新中国成立以后,乐氏家族对同仁堂的控制力日趋减弱,开始把自己的精力主要放在经营自家店铺上,而对同仁堂疏于管理。而在员工方面,在1949年3月,这个已有二百多年历史的家族企业,曾经和封建王朝有着密切关系的老铺,也建立起了工会,并在后来成为了新中国第一家公私合营的企业。在工人当家做主的时代,同仁堂的职工提出要和乐氏家族谈判。客观上说,这种企业所有权的变更,对于有企业创始人及其家族所建立的企业文化,很可能是毁灭性的打击。所以当时参与谈判的乐家十三世乐松生内心十分痛苦,然而让他没有想到的是,谈判的结果居然是让他继续担任同仁堂的负责人和所有同仁堂员工一起继续共同推动同仁堂的发展。在这一时代,员工们对同仁堂企业文化的认同和对同仁堂现状的担忧,已经成为了推动同仁堂在新时代发展的全新动力。

1992年,对中国的发展和同仁堂的发展都具有重大意义,这一年邓小平发表著名的南巡讲话,推动了中国90年代的经济起飞,而同仁堂也在酝酿的一场重大改革。92年之前由于管理体制的数度变更,形成了由北京医药总公司,下辖北京市药材公司和北京同仁堂制药总厂及北京中医药总厂的局面。而位于大栅栏的同仁堂老铺则归属大栅栏街道管理。这种复杂的关系,自然会产生很多纠缠不清的矛盾和利益冲突。而由于旧时代同仁堂的药品生产基本都依赖于手工劳动,所以同仁堂的企业文化,由于乐家参与管理的减少,更是只依存于同仁堂的老药工心中。而老药工们虽仍然兢兢业业但都已经年事已高。而面对大规模机械化生产时代的到来,同仁堂的企业文化又将如何得到发展呢?

在改革时代当然就得走改革道路,而走集团化道路,似乎是同仁堂的正确选择。不过当时在集团应该如何组建上,几家相关的企业却有着不同的意见,几经争论,最终大家还是一致认为同仁堂的金字招牌和同仁堂的传统才是走集团化道路最为宝贵的资产,最终以药材公司为主,纳入同仁堂制药厂和大栅栏的同仁堂门市,同仁堂集团最终得以成立。而历经300多年不断传承的同仁堂企业文化,也随着由国学大师启功先生在1979年重新书写的“同仁堂”匾额和80年代由同仁堂员工设计的“二龙戏珠”堂徽一起,终于在同仁堂集团生根发芽,再度焕发出耀眼的光辉。

而这次与以往有所不同的是,历经数个时代的变迁,同仁堂集团开始认识到,同仁堂与一般企业的不同就是在于其历史悠久独特而丰厚的企业文化,并提出同仁堂不仅是经济实体也是文化载体,要让两个轮子一起转的理念,并开始主动地发掘、整理、创新和传播同仁堂的企业文化,完成了一批包括京剧、评剧、电视连续剧、书籍和同仁堂博物馆等文化产品。而以同仁堂为原型,最为火爆的还是2001年播出的《大宅门》系列连续剧,这部连续剧的播出不仅使得同仁堂三百年的传奇历史首次面世,其更是以17.74%的收视率夺得当年央视的收视冠军,使得同仁堂的企业文化走出企业走向社会,成了一种文化产品。

不过对于企业文化而言,重要的不是怎么说,而是怎么做。2003年“非典”突如其来,但由于“非典”病毒首次出现,因此现代医学需要时间进行研究,才能查明真相,开发对症药物。然而由于非典传染性强、死亡率高,已经对疫区城市的人民生命安全造成了极大的威胁,因此预防已经成为控制非典传播的关键。因此中医药界开出“八味方”预防非典。中医药是有效的,这是中国老百姓祖祖辈辈从亲身经历中得出的结论。因此北京形成了购买“八味方”的高潮,同仁堂也获得政府批准,开始动用全集团最好的设备投入生产。在这场抗击非典的战斗中,同仁堂销售八味方299万服,并且至始至终保证供货,没有涨价。虽然原材料价格暴涨使得同仁堂净赔600万元,但同仁堂却以强大的社会责任感证明了其所坚持的仁德、诚信和品质的企业文化。

不仅如此,在抗击非典期间同仁堂还提出“四个善待”——善待员工、善待社会、善待合作伙伴、善待投资者,获得了同仁堂内外的广泛赞同。“四个善待”是对同仁堂“仁德”思想的总结和提升,而打造善待文化,并全身心实践善待文化,也使得同仁堂企业文化在新时代有了新的内涵。而为了能使更多人能够了解到中医药的价值,在传播方面同仁堂还和中航集团控股的亚太卫视成立传媒公司,并开办保健养生卫星电视频道和平面及电子媒体。此时的同仁堂企业文化,已经不再简简单单是同仁堂集团自身的文化,而成为提升中国软实力,让世界了解中医药,接受中医药的真正载体。

回顾自辛亥革命以来同仁堂这100年的历史,虽然乐氏家族对同仁堂的影响力逐步减弱,但同仁堂仍却能够涉过大清王朝、八国联军、中华民国、抗日战争、解放战争、文化大革命各个时代的汹涌大河,进入到改革开放的全新时代。这除了同仁堂对医药行业的执着坚守之外,以仁德、品质和诚信为核心的企业文化是连接同仁堂的过去与现在的最无形、最柔软却最稳固最坚强的力量。那么同仁堂的案例对于现代企业的意义有在哪里呢?在我们看来其意义来自于三个方面。

从创始人愿景中构建文化:企业文化是企业愿景和战略的延伸,也是企业创始人对创立企业目的不断求索的体现,但是企业文化本身所体现的价值观和行为准则的正确性、深刻性、独特性和一致性才是其被广泛传播和形成影响的关键。企业文化的特点是在可以被提炼、却很难被设计,因为客观上说企业文化是创始人对愿景的坚持和企业成员自我意识的积累的副产品,是企业不断发展实现战略目标过程中慢慢沉淀而来的结果,从某种程度上讲它很容易被感知却很难被表达。因此,外部机构是很难在短时间内设计这种感知,而只能在有形的方面想办法,当然有形的载体和广泛的传播渠道会提升企业文化的影响力,不过缺乏内涵的夸张表述,长久的来看都不可避免的被逐渐淡忘,而不是像同仁堂企业文化这样历久弥新。

在经营活动中传承文化:企业文化是在经营活动中传承,并且是可以时刻被感受得到的真实存在,而不是仅存于纸面上或者媒体上的华丽辞藻,因为任何对于企业文化的文字表述,对内而言如果没有融入企业的日常经营活动,成为企业管理思维、经营方式和业务流程中的一部分,它都将在企业的不断发展和人员的持续更替中逐渐被淡忘。而对外而言,企业文化还应该是开放的,它不能仅仅被企业自己奉为圭臬,还应该通过外界的全方位接触,接受市场和社会的检验,这样才能在环境的锤炼中获得传承的价值。同仁堂店面和工厂内外的匾额和无处不在的“遵《肘后》,辨地产,炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”就是同仁堂通过经营活动传承价值的现实体现。

依环境变迁来发展文化:企业文化是可以发展的,因为其来源于精神追求和行为积累。然而时代的变迁无处不在,甚至在不断加快。因此在把握企业文化内核的同时,必须能够适应时代的变化,对企业文化进行发展,这样才能铸就一个真正有生命力的文化。而这种由生命力的文化甚至可以成为企业所提供产品的一部分,和产品本身共同为企业实现价值。而就同仁堂而言,依非典而衍生出的四个善待文化,同仁堂的一系列文化产品已经充分的证明了这一点。